Centro economico della città di Puteoli era il porto, l’antico approdo, in origine forse cumano, che, a partire dall’inizio del II sec. a. C., diventò l’emporio di Roma e il più importante centro di traffici del Mediterraneo occidentale; qui convergevano da ogni parte le spezie, gli schiavi, il vino, le ceramiche, gli oggetti preziosi destinati al mercato romano, e soprattutto il grano per l’annona di Roma, portato ogni anno dalla flotta alessandrina (classis Alexandrina).

- Il disegno Bellori

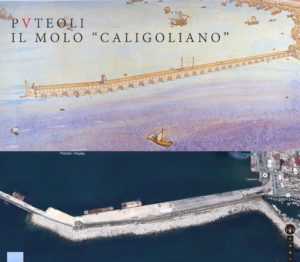

- Paolo Antonio Paoli, Il molo Caligoliano

- Paolo Antonio Paoli, Il molo Caligoliano

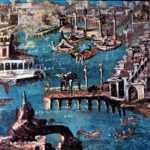

- Antica affresco a Stabiae raffigurante Puteoli

- Gabriele Smargiassi, il molo romano di Pozzuoli

Dell’antico molo romano oggi nulla resta, dopo la distruzione totale dei ruderi superstiti operata con la costruzione del molo moderno, il quale letteralmente inglobò quello antico (opera avvenuta negli ultimi decenni del XIX secolo). Solo i disegni e le incisioni, qualche dagherrotipo e alcuni sommari rilievi, ci conservano oggi il ricordo dell’aspetto di quello che era uno dei porti più famosi dell’antichità, descritto da poeti e scrittori antichi come una delle maggiori imprese di ingegneria dell’antichità.

Il molo, sulla stessa linea di quello moderno, era formato da quindici poderosi pilastri (pilae) in opera cementizia sorreggenti le arcate, sulle quali era gettata una piattaforma lunga m. 372 e larga tra i 15 e i 16 metri; all’estremità di esso si levava un arco trionfale, decorato da statue di ippocampi, due colonne con statue di divinità, probabilmente di Nettuno e dei Dioscuri, e forse un faro.

La costruzione, che in questa forma maestosa risale a età augustea, fu danneggiata da una tempesta al tempo di Adriano, e la promessa di restaurarla, fatta dall’imperatore, fu adempiuta dal suo successore Antonino Pio nel 139 d.C., come ricorda un’iscrizione trovata nelle stesse acque del porto.

Completava sulla costa l’impianto portuale la banchina, la ripa puteolana più volte ricordata da iscrizioni, commemorati i restauri con cui vanamente si tentò di rialzarne il livello per contrastare l’inesorabile sommergersi delle strutture per effetto del bradisismo. Oggi, della ripa e dell’emporium, alcuni dei panorami marini più celebrati dell’antichità, propagandati anche dalle note fiasche di vetro, si possono solo intravedere dalla superficie del mare i ruderi sommersi sul fondo lungo la via vecchia, in contrada Starza.

Fonti letterarie e bibliografia

- Antonio Parrino – Nuova Guida de’ Forastieri. Napoli, 1750

- Paolo Antonio Paoli – ” Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baja”. Napoli, 1768.

- Lorenzo Palatino – Storia di Pozzuoli e contorni. Napoli, 1826.

Archivio storico del Comune di Pozzuoli (dalla cartella n° 2 del fascicolo Armstrong)

- Charles Dubois – Pouzzoles Antique ( Histoire et Topographie). Paris. 1907

- Enciclopedia dell’arte Antica Classica e Orientale. Roma, 1965. Amedeo Maiuri.

- Sommella Paolo- “Forma e urbanistica di Pozzuoli Romana” in “Puteoli, Studi di storia

antica” vol. II. Pozzuoli, 1978. - Stefano De Caro, A. Greco – Campania, Guide archeologiche Laterza. Bari, 1981

- Anna Maria Bisi Ingrassia. Napoli e dintorni – itinerari archeologici. Roma, 1981.

- AA. VV. – I Campi Flegrei, un itinerario archeologico. A cura del Progetto Eubea. Marsilio

Editore, Napoli 1990